Hermann Claudius im Garten Gottes.

Gedichte und Lieder zwischen Hamburg und Grönwohld, Deutschland und Aledebaran

Vortrag für die Carl-Toepfer-Stiftung in der Niederdeutschen Bibliothek, Hamburg, am 15.4.2025

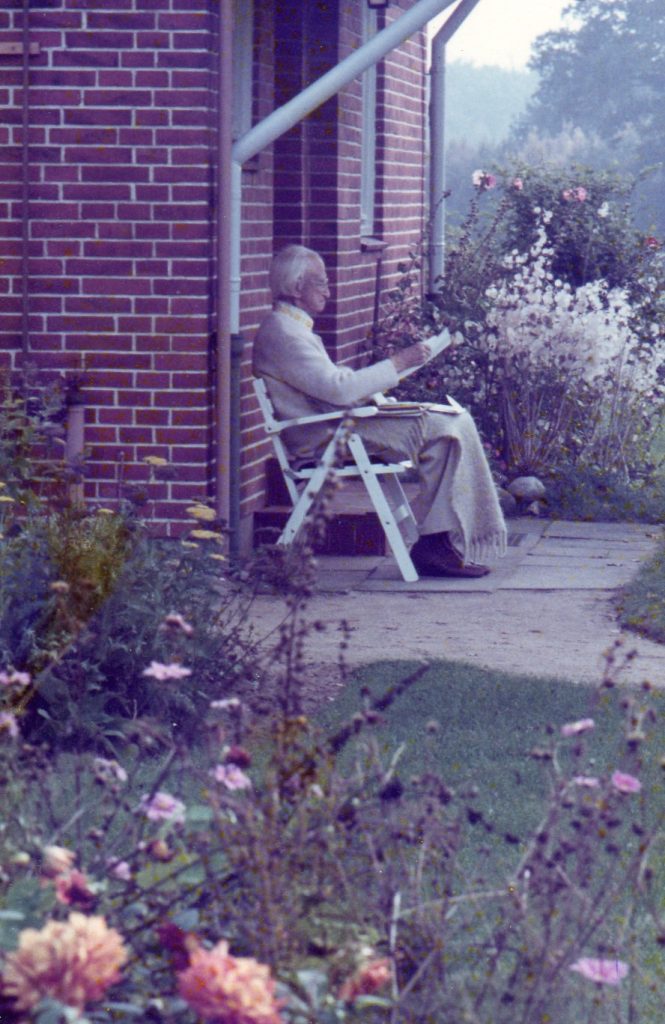

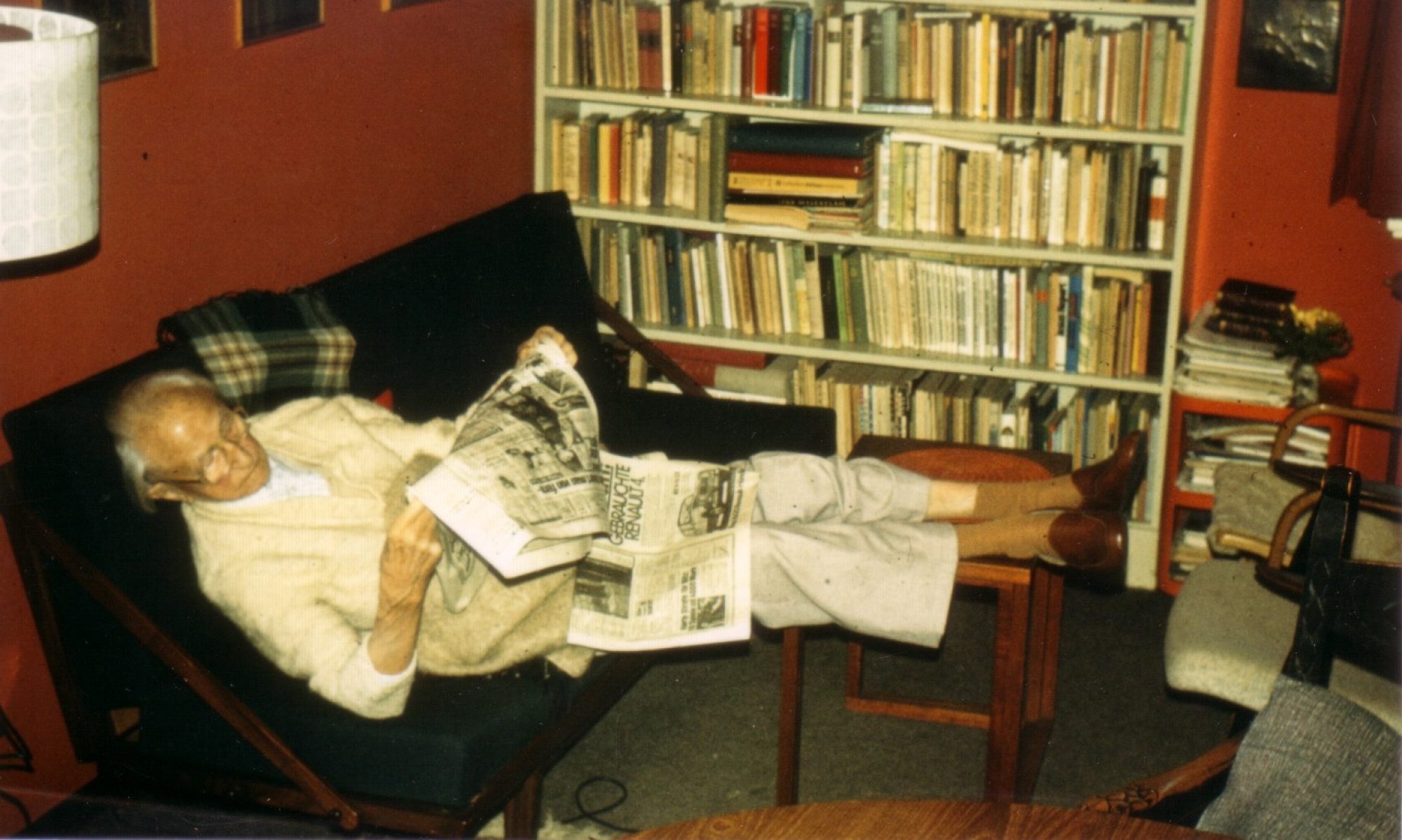

Stellen Sie sich folgende kleine Szene vor: Der Dichter sitzt allein auf einer Bank und blickt in die weite Landschaft. Er sieht Wolken am Himmel und einen kreisenden Bussard. Glücklich und gedankenlos fühlt er sich als Teil der Natur. Gleichzeitig erinnert er sich selbst daran, ebenso Teil der Kultur, ein Schriftsteller zu sein, der auf die Inspiration zu einem Gedicht wartet. So verwandelt sich die Gartenbank in einen metaphorischen Ort, in den Kulminationspunkt einer existentiellen Reflexion.

Das Gedicht zu dieser Szene liest uns Claudius selbst vor. Es ist eine Aufnahme aus dem Jahr 1968. Claudius ist 90 Jahre alt.

Mien Gorenbank

In’n Goren mienen Knick henlank,

dor töövt op mi mien Gorenbank.

Ik sett mi dal un sitt dor geern

un kiek rundüm denn in de Feern.

Een witte Wulk de seh ik weihn,

un över’t Holt her fleegt de Kreihn.

Mien Bank – wenn’k denn so ruhig bün –

denn seggt mien Bank: Fallt di nix in?

Ik grien denn blots: Laat di man Tiet!

Un langsam is dat ok sowiet.

De Bussard weet Bescheed, he stiggt

mi mitten rin in mien Gedicht.

Mien Fedder geiht mi veel to swöör.

Wenn ik doch sülm en Bussard wöör!

Wenn de so sienen Bagen sleit –

keen Woort gifft’t, dat dat seggen deit.

Dor meent vun ünn’n mien Gorenbank:

„Man still! Du kümmst dor al mit lang.

Un hest du allens in de Richt –

ik holl di still – vergeet mi nich!“

Dat is bi mi den Knick henlang

mien stille truge Gorenbank.

Ein Garten ist kultivierte Natur. Claudius hat in Hamburg oft seine Wohnung gewechselt, ein kleiner Garten musste aber immer dazugehören. Mitten in der Großstadt erhält er so eine Enklave für die abwesende, verdrängte Natur. Claudius erhöht den Garten zu einem Refugium, dem Kontrastort gegen eine entfremdete Lebenswelt. Der abgesteckte Claim wirkt so „wie ein bunter Garten Eden“, in ihm „weichen rings die hohen, harten Mauern“. Mank Muern – Zwischen Mauern – lautet der Titel seines ersten, wohl auch wichtigsten Gedichtbandes aus dem Jahr 1912. Zwischen den städtischen Mauern liegt der Garten, der sich für den Soldaten des Ersten Weltkriegs zu einem Kontrast zur Front, zu einem Ort des Friedens verwandelt. „Mein Garten, ich grüße dich, daß du nicht bist, wo der Blutregen rinnt.“

Unzählige Tiere und Pflanzen bevölkern seine Texte. Claudius auf der Gartenbank hat eine große Freude daran, die Natur zu beobachten, ihre Erscheinungsformen im jahrezeitlichen Wandel zu protokollieren, zum Teil in biologischer Fachbegrifflichkeit. Jedoch ist sein Zugang zur Natur nicht sachlich-wissenschaftlich, sondern emotional-empathisch, geprägt von einer Ehrfurcht vor dem Leben. Im Sinne einer Analogie von Mikro- und Makrokosmos steht ein Teil für das Ganze; in jedem Naturelement steckt die göttliche Schöpfung.

Diese Metaphorisierung des Gartens gipfelt darin, dass Claudius ihn zum Symbol der Schöpfung erklärt, erschaffen und gepflegt von Gott, „dem großen Gärtner“. Der Blick in den kleinen Garten hinter dem Haus sowie von der Gartenbank in die weite Landschaft erlaubt geradezu eine Gotteserkenntnis, gewährt den Einblick in Gottes „große Gartenlehre“.

„Ich schaue weit in den Wundergarten der Schöpfung hinein. Mir ist, als müsse ich Gott ganz nahe sein.“

Der Garten als Metapher für die Schöpfung Gottes verdeutlicht das spezielle Gottesbild des frommen Christen Claudius, das man als pantheistisch bezeichnen könnte. Der Mensch besitzt keine besondere Position, er ist nicht Krone der Schöpfung. Im Gegenteil. Er ist aufgehoben in einer egalitären Welt. Es herrscht im Garten Gottes eine allumfassende Gleichwertigkeit von Mensch, Regenwurm und Grashalm.

Im Garten jeder Schritt ist wie ein Beten,

den Regenwurm – ich mag ihn nicht zertreten.

Der Halm im Gras – und tritt mein Fuß darauf –

er richtet hinterm Schritt sich wieder auf.

Mir ist, als sei ich selbst in Gartens Mitte

ein schwanker Halm und horchte einem Schritte.

Dieser pantheistische Ansatz geht so weit, dass Claudius dem Menschen seine selbsterklärte Macht und Bedeutung abspricht. Geradezu provokativ demütig lobt er Qualitäten von Tieren, die menschliche Fähigkeiten übersteigen.

Auf der weißen Innenseite des Schirms

meiner Stubenlampe

– ganz für sich allein –

sitzt eine Fliege

und putzt ihre Flügel

zärtlich-fein.

Ich im Sessel abendlich zurückgelehnt

als alt-alter Mann

schau sie mir an,

möchte wohl wie sie meine Flügel

putzen.

Und entdecke,

fast, daß ich erschrecke:

ich habe keine.

Indem ich mich über den Sesselarm ihr

näher biege,

es überläuft mich wie

Urmenschen-Fieber:

Stubenfliege, du

bist mir über.

In diesem Ansatz steckt sogar eine kämpferische Haltung, wenn er das sogenannte Unkraut feiert und Stress mit seinem Nachbarn bekommt, der sich über den verwilderten Garten hinter dem Claudius-Haus beschwert. Der metaphorische Titel seines Gedichtbandes Unkruut kritisiert die willkürlich menschliche Differenzierung zwischen Kraut und Unkraut, die der Gleichheit in der göttlichen Schöpfung widerspricht. „Die Orte hab’ ich lieb, wo die Natur sich selber überlassen blieb. Was immer hier Wurzel schlug und Blüte, Blatt und Stengel zur Sonne hob nach seiner eignen Lust, ich hab’ es gern, ob ihr es Unkraut heißt“.

Claudius denkt, er sei „in seinem Garten ein Kleines nur“. Er staunt ehrfürchtig über den „Wundergarten der Schöpfung“ so intensiv, dass er sich mit Tieren identifiziert, vor allem mit Vögeln.

Er sieht eine Elster „irgendwie mir verwandt“ und beobachtet neidisch einen Zeisig. „Ich möchte dieser Zeisig sein.“ Auf der Gartenbank wünscht er sich, wie der Bussard zu sein oder er verwandelt sich in seiner Fantasie in eine Schwalbe, die zu dem Schöpfergott auffliegt.

Bin ich euch doch mehr verwandt, ihr Schwalben.

Immer hockt sie zwitschernd, meine Seele,

auf den Drähten, ach, und spreizt die Flügel.

Doch es will ihr nicht der Flug gelingen,

der dem Blau des Himmels sie verschwistert.

Man mag einen solchen schöpfungstheologischen Pantheismus als romantischen Gaia-Kitsch belächeln, doch er enthält eine politische Dimension, da sich der Egalitarismus auch auf den Menschen selbst bezieht. Claudius nivelliert ein Menschenbild, das Unterschiede konstruiert, seien es geschlechtliche, rassische, nationale. Wenn Claudius immer wieder sagt: „Menschen, nur Menschen“ widerspricht er einer Ideologie, die zwischen Herrenmenschen und Untermenschen differenziert. Die Nähe, die Claudius zu den Nazis unterstellt wird, reicht jedenfalls nicht bis zum nationalsozialistischen Menschenbild. Im Gegensatz zu vielen Schriftstellerkollegen, die vom 3.Reich gefördert wurden, war Claudius ganz weit weg vom Kernelement des Nationalsozialismus, dem Antisemitismus. Man könnte die Haltung von Hermann Claudius als universalen Humanismus in dem Sinne bezeichnen, dass er das Menschliche über alle anderen Kategorisierungen und Unterschiede stellt und das Gleichwertige aller Menschen als Geschöpfe Gottes herausstellt.

Ziehen wir ein erstes Zwischenfazit: Wir sehen den Dichter auf der Gartenbank sitzen und in die Natur schauen. An diesem Ort müssen wir uns Hermann Claudius als einen glücklichen Menschen vorstellen.

Der Garten als ein kleines Stück kultivierter Natur verwandelt sich in eine literarische Metapher für einen Sehnsuchtsort, in eine Utopie im Wortsinn, einen Nicht-Ort. So stellt der Garten einen Kontrast gegen Entfremdungserfahrungen dar. Die harmonische Ordnung der Natur leistet Widerstand gegen die industrielle Großstadt. Die Erfahrung, ein kleiner Teil aller gleichwertigen Geschöpfe in Gottes Wundergarten zu sein, setzt Demut gegen menschliche Hybris und gegen die metaphysische Obdachlosigkeit in der Moderne.

Und zuletzt bedeutet der reale sowie der metaphorische Garten einen Zufluchtsort für die Krisen und Entfremdungserfahrungen des Autors selbst. Zunächst empfindet sich Claudius heimatlos in der modernen Welt, fühlt sich dann zunehmend missverstanden und einsam. Die Mauer zwischen Garten und Stadt wächst. Claudius immunisiert sich vor einer als bedrohlich empfundenen Außenwelt.

Im hohen Alter distanziert er sich so weit von der gesellschaftlichen Außenwelt, dass sich die Utopie einer göttlichen Natur wieder in einen konkreten Ort zurückverwandelt, der dann Grönwohld heißt.

Ich möchte nun etwas genauer das Leben des Autors in den Blick nehmen und dabei eine Regel der Literaturwissenschaft brechen. Hier gilt eigentlich, Werk und Autor zu trennen. So hat man das lyrische Ich eingeführt, um es nicht mit der Person des Lyrikers zu verwechseln. Dieser wohlmeinende Ansatz gelingt im Falle von Hermann Claudius aber nicht. Wenn er ‚Ich‘ sagt, meint er zumeist Hermann Claudius. In den ca. 2000 Gedichten sagt er über 6000mal ‚Ich‘, also im Durchschnitt 3mal pro Gedicht. Claudius‘ Lyrik ist reine Subjektivitätslyrik und auch von seiner Biografie her zu verstehen.

In seiner Kindheit und in seinen letzten Lebensjahren ist der Garten Gottes für Claudius eine dörfliche Idylle in einem größeren Naturkontext. Claudius idealisiert seine Kindheit in Langenfelde und Eidelstedt. Als Hermann sieben Jahre alt war, musste die Familie nach Hamburg ziehen, da sein Vater mit einer kleinen Pension aus dem Bahndienst entlassen wurde und er eine neue Arbeit brauchte, um das Überleben zu sichern. Erst 1960, mit 82 Jahren, verlässt Claudius Hamburg und verbringt zwanzig Jahre bis zu seinem Tod mit 102 Jahren in dem Dorf Grönwohld. Am Rande eines Dorfes baut er ein Haus für sich und seine zweite Frau Gisela mit Garten in einer landwirtschaftlicher Umgebung und eingebunden in eine bäuerliche und bodenständige Dorfgemeinschaft. In der Nähe seines kleinen Hauses stand die Bank, die er in dem anfänglich genannten Gedicht feiert.

Diese beiden Lebensstationen bilden einen Rahmen um die lange Lebenszeit von 70 Jahren, die Claudius in der Großstadt Hamburg wohnt. Hier schrumpft der Garten Gottes zu einem kleinen Hinterhausgarten.

Claudius hat ein ambivalentes Verhältnis zu Hamburg. Er feiert die Schönheit dieser Stadt, die Kirchen, den Hafen mit seinen „Riesendampfern“, die Nähe zum Meer, die Alster, ihre weltoffene Atmosphäre, er ist ergriffen von ihrer Erhabenheit, von einer Mischung aus Stolz und karger hanseatischer Seele. Es ist „die Stadt, die ich aus Kindertagen liebe“, schreibt er im Alter von 77 Jahren.

Mien Hamborg

Mien Hamborg steit so stuur as Eken,

hett Hüüs un Haven, Kais un Schepen,

hett Froonslüüd, Mannslüüd, Jungs un Mäken,

versteit to schrieven un to reken,

dörch alle tweeundfofftig Weken

blots dat, wat nödig deit, to spreken,

kann as en Everföhrer flöken,

weet um den Globus rümtopeken,

mag bannig geern wat Godes eten –

un glöövt an Gott un nich an Spöken.

Doch „dein unentwegter Arbeitsmut“ hat auch eine Schattenseite. Claudius blickt auf die kleinen Leute. Seine frühen Gedichte beobachten und reflektieren sehr genau die drastischen Folgen einer kapitalistischen Ordnung für das Industrieproletariat. Selbst seine „Hamburger Hymne“ verschweigt es nicht: „Ewig kämpfst du den währenden, gärenden Kampf zwischen Herren und Knecht.“ Sein Lob für die Stadt geht einher mit der Mahnung, die nicht zu vergessen, die für den Aufschwung Hamburgs sorgen, die Arbeiter. „Abertausend Leben vergehn für dich in tagtäglicher Fron. Vaterstadt, wisse um jedes als um deinen eigenen Sohn. Hamburg!“

Nicht umsonst zählt die Literaturgeschichte Claudius‘ frühe Texte zur Arbeiterdichtung, die natürlich ihren deutlichsten Ausdruck in dem Lied „Wann wir schreiten Seit an Seit“ findet, der Hymne der damaligen Arbeiterpartei SPD, die seit dem sozialistischen Reichsjugendtag 1920 in Weimar Volksliedcharakter in der Arbeiterschaft errungen hat. Claudius thematisiert prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse, und zwar in niederdeutscher Sprache. Claudius bricht dabei mit dem Image niederdeutscher Poesie, Heimat, Dorfleben und Naturempfinden in den Mittelpunkt plattdeutscher Literatur zu stellen. Nun macht Claudius aber das Großstadtleben im Arbeitermilieu zu einem lyrischen Sujet. Das einfache Volk kommt zu Wort, in seiner Sprache, mit seiner Lebenswelt. Die Gedichte thematisieren die kleinen und großen Probleme des Industrieproletariats. Der Titel seines Gedichtbandes von 1912, Mank Muern (Zwischen Mauern), deutet – metaphorisch gelesen – eine kritische Perspektive an. Ausweglos kreist das Leben im eingeengten Rahmen aus harter Fabrikarbeit, kurzem Feierabendvergnügen, Streik und Arbeitslosigkeit. Die Kritik führt jedoch nicht zu einem politisch-revolutionären Impuls. Im Gegenteil: Claudius plädiert für eine Akzeptanz der Lage. Inmitten der prekären Existenz ist ein glückliches Leben möglich, wenn man auf die kleinen Lebensfreuden achtet: Familie, Kinder, Freunde, Natur, den kleinen Garten. Die Gedichte schwanken zwischen einem anklagenden literarischen Naturalismus und einem eskapistischen Biedermeier. „Sorgen“, „Hunger“, „Not“ und „Dod“ stehen direkt neben „Toback“, „en lütten Snack“ mit der „Pip int Mul“, „Deerns“, „Kinner“ und „Sündagsblomen“. Claudius setzt auf authentische Innerlichkeit, die gegen eine entfremdete äußere Realität immunisiert, eine Position, die sein gesamtes Schaffen kontinuierlich durchzieht.

Claudius kennt die Welt der kleinen Leute aus eigener Erfahrung. 1912 ist er 33 Jahre alt und schon seit zehn Jahren Lehrer, seit acht Jahren mit Franziska (*1880) verheiratet und Vater dreier Töchter (Ilse *1905, Hedda *1908, Trude *1911), eine weitere wird hinzukommen (Ursula *1919). Als Volksschullehrer gewann Hermann Claudius über die eigenen Erlebnisse hinaus Einblicke in die Lebensverhältnisse der Familien seiner Schüler. Aus diesen Erfahrungen schöpft er die Themen seiner Gedichte. Die Texte sind vom Appell zur heiteren Gelassenheit geprägt. Claudius blickt wohlwollend, freundlich, geradezu herzlich zugewandt auf die Menschen und ihre Lebenskonzepte. Er ist beeindruckt von dem großen Trotzdem, mit dem das Personal seiner Texte ein schwieriges Leben meistert. Es tanzt gegen den Tod an: „Lewen, lat uns lustig sin.“

Hamburg ist der Ort, der den Lehrer Claudius zu einem Literaten gemacht hat. Immer wieder berichtet Claudius von seinem Initiationserlebnis. Aus dem Klassenzimmer heraus beobachtet der Lehrer Claudius den Brand der Kirche St. Michaelis am 3. Juli 1906. Er schreibt dazu ein Gedicht, das seine Frau Franziska heimlich der Neue Hamburger Zeitung zuspielt und das bei den Lesern viel Anklang findet. Die Aufforderung des Redakteurs Dr. Davids, „Machen Sie uns doch mal jeden Sonnabend so ein Gedicht für die Zeitung!“ beantwortet Claudius: „Aber Herr Doktor, da brennt doch nicht jeden Sonnabend St. Michaelis Kirchturm ab.“ Dennoch erschienen ab 1906 regelmäßig Gedichte in der Wochenendausgabe der Zeitung. Einige dieser Gedichte werden dann in Mank Muern aufgenommen.

3. Juli 1906

Nu noch düsse lütte Streck

un denn sünd wi an uns’ Eck:

och, mien Hamborg, stolt un schöön,

denn warr ik di weddersehn

un den Groten Michel!

Midden in den dullsten Storm

dach ik an den leven Torm.

Och, mien Hamborg, in de Feern

dat’s dien Teken, dat’s dien Steern,

de Grote Michel.

„Jan, kumm gau! Kiek röver, Jan!

Glööv, dat ik nich kieken kann.

Düt’s de Eck, de Luft is kloor –

man ik warr em nich gewohr,

den Groten Michel!“

Dunnersdag? Wi stiert uns an!

Schippsjung, Käppen, Stüermann.

Stüerboord dor schreeg dat her:

„He hett brennt! He steiht nich mehr,

de Grote Michel!“

Alltohoop benaut to Sinn

fohrt wi wieder habenin.

Över Hamborg liggt de Sünn,

söcht un kann em nich mehr finn’n,

den Groten Michel!

Die Stadt Hamburg reagiert nur sehr zurückhaltend auf die Hymnen, die Claudius ihr schreibt. Er erhält einige Literaturpreise. Claudius war der erste Preisträger des Klaus-Groth-Preises, seitdem die Toepfer-Stiftung 1956 diesen Literaturpreis übernommen hat, den Claudius auch schon im Jahr 1941 erhalten hatte. Auch der Lessingpreis der Hansestadt Hamburg wurde ihm 1942 verliehen. Nach dem Krieg pflegt das literarische Gedenken der Stadt aber eine äußerst distanzierte Haltung zu Claudius, bis heute begründet mit seiner Stellung im Nationalsozialismus. Claudius dagegen sieht die fehlende Zuneigung in seiner kritischen Haltung zur ökonomisch orientierten Handelsstadt begründet:

Hamburg [..]

Du liebst mich nicht, weil ich ein Träumer bin

und hingeneigt dem Fluge der Gedanken.

Du schreitest sicher über Schiffes Planken.

Und Ziffern geben erst realen Sinn.

Seine Liebe wird von der Stadt nicht erwidert. Das Verhältnis zu Hamburg bleibt ein kühles Nebeneinander: „So leben wir denn aneinander hin.“

Nachdem er mit seinem kleinen Gehalt als Volksschullehrer sich nur bescheidene Wohnungen für die sechsköpfige Familie leisten konnte, erlaubte sein literarischer Erfolg, dass er im Juni 1940 für 18.500 Mark ein Haus in Hummelsbüttel erwerben konnte, damals ein eher ländlicher Vorort von Hamburg, dem er einen Namen gibt: das Eschenhus, weil es von drei großen Eschen und einer Pappel umringt war, und das zwanzig Jahre sein Zuhause blieb. Hier pflegte er einen recht großen Garten in einem immer noch eher landschaftlichen Kontext.

Ein weiteres Zwischenfazit lässt sich ziehen: In der längsten Zeit seines Lebens steht die Bank, von der aus der Dichter seine Umwelt beobachtet, im kleinen Hamburger Garten. Auf dieser Gartenbank sitzt ein gespaltener Mensch. Seine geliebte Natur ist eingeengt im Hinterhof einer Industrielandschaft einer ebenso geliebten städtischen Kultur. Um so mehr erfüllt der Garten seine Funktion als Kontrastort zur entfremdeten Lebenswelt. Claudius zunehmender Rückzug in die private Gartenidylle ist auch Folge literatur-politischer Verstrickungen.

Damit kommen wir zu einem Kapitel, das in keiner Hermann-Claudius-Darstellung fehlt, einem Kapitel voller Missverständnisse, das am Ende häufig zu dem Urteil kommt: Claudius ist ein Nazi-Dichter. Auch dieses Kapitel kann man auf der Gartenbank beginnen. Der Ort des Gartens ist zunächst die Großstadt Hamburg, dann das Dorf Grönwohld, beides Orte im Norden Deutschlands. Claudius erhöht den Garten zu einem Symbol für das, was er unter Deutschland versteht.

Hermann Claudius hat ein so eigenwilliges Verständnis von „Deutschland“, dass Missverständnisse vorprogrammiert sind. Er verwandelt die politische Nation in einen Garten und in eine Lebensweise.

Der Deutsche findet seinen Platz „in dem großen deutschen Garten“ auf „deutschen Feldern“, im „deutschen Walde“ und ist verwurzelt in der „deutschen Erde“. Deutschland ist für Claudius eine Kindheitserinnerung: „in die Schule gehen“, die „große laute Stadt“, ein „Zeitungsblatt“, aber auch, „wenn die Mutter sang“. „Deutschland“ ist somit der Begriff für eine innere Verbindung zwischen heimatlich verwurzelten Menschen, „eins“ mit dem Volk zu sein, „im Denken, Sagen, Singen.“ Wenn Deutschland in der „Menschheit Morgenröte“ gipfelt, dann löst sich jegliche nationale Kontrastrhetorik auf. Deutschland meint jetzt einen „Bruderglauben an die Menschheit“. „Deutsche Lieder“ erfüllen sich als eigene Stimme im „Völkerweltenchor“. So paradox es zunächst erscheint, Deutschland kommt erst im Kanon der Völker zu sich selbst. Der deutsche Sang erklingt als solcher nur im Chor der Menschheit.

Der deutsche Garten, der den Boden für die Wurzeln des deutschen Menschen bereitet, muss in Claudius’ lyrischem Werk jedoch erst angelegt werden. Es dauert seine Zeit, bis die „Knospen, die da harrten in dem großen deutschen Garten“ zu einem Menschheitskonzept reifen. Denn in zwei Phasen seines Schreibens schimmert indes auch ein nationaler Deutschland-Begriff durch den Vielvölkerchor hindurch, zu Beginn des Ersten Weltkriegs und während des Dritten Reichs. Die Deutsche Hymne von 1914 zeichnet ein Deutschland, das „erschrocken“ sich nur mit Krieg gegen die neidischen Aggressoren der feindlichen Nationen wehren kann. Der Zyklus Deutschland aus dem Jahr 1940, der mit dem sogenannten ‚Führergedicht’ beginnt, stimmt einen ebenso nationalistischen Ton im Nazi-Vokabular an, wenn er pathetisch verkündet: „Deutschland lebt!“ Doch Claudius selbst gibt auf beide nationalen Phasen eine direkte Antwort. Ein zweites Gedicht mit dem Titel Deutsche Hymne gipfelt im schon erwähnten Völkerweltenchor, und das Deutschland des Führers wird anschließend unter die Verantwortung der göttlichen Führung gestellt.

Wenn dann Lyriksammlungen und Schulbücher in der Zeit des Nationalsozialismus Claudius-Gedicht aufnehmen, die den Titel tragen „Du mußt an Deutschland glauben“, verschweigen sie wohlweislich, dass Deutschland eine Stimme im Völkerchor anstimmt, und benutzen das Wort Deutschland in ihrem Sinne. Claudius selbst greift aber nicht ein und akzeptiert diese Instrumentalisierung. Der in diesem Gedicht damit einhergehende Appell, nicht „zu vergessen, was Gott ihm zugemessen“, erliegt dabei genau dem, wovor er warnt: Er wird vergessen. Die Nähe der deutschen Erde und des „Volkes Blute“ zur Blut-und-Boden-Rhetorik der Nazis kann Claudius durch seine komplizierte Deutschland-Semantik nicht überwinden. So erhält die Metaphorisierung von „Deutschland“ als Teil des Vielvölkerchors im großen Garten Gottes die Schattenseite eines Missverständnisses, das den Dichter Hermann Claudius vordergründig in das Umfeld eines ideologischen Nationenbegriffs verortet und nicht im Garten der Menschheit.

Das veröffentlichte lyrische Werk von Hermann Claudius umfasst knapp 2000 Gedichte, hier eng zusammengeführt auf 1500 Buchseiten. Ein einziger Vers aus diesem Konvolut ist ihm bis heute zum Verhängnis geworden, da dieser Satz seine Wandlung vom SPD-Mitglied zum bekennenden Nazi zum Ausdruck bringen soll und ihm das Label Nazidichter aufklebt.

Herrgott, steh‘ dem Führer bei

daß sein Werk das Deine sei.

Man muss kein Literaturwissenschaftler sein, um die Bedeutung dieses Satzes zu verstehen. Einen Text, in dem der Herrgott der Adressat ist, nennt man Gebet. Viele Gebete sind Bitten, dass etwas Gewünschtes eintritt, dass Gott einen Mangel beseitigen möge. Eine Bitte um göttlichen Beistand für die politische Führung ist nur in der Situation sinnvoll, wenn dieser Beistand bisher nicht vorhanden war. Der zweite Vers erklärt die Bitte dann etwas genauer, „daß sein Werk das Deine sei“ Claudius formuliert damit eine deutliche Rangordnung: Die Politik habe sich Gott zu unterstellen. Der Führer und Gott stehen in einer klaren Hierarchie. Nicht der Führer, sondern Gott ist das angesprochene lyrische Du.

Trotz dieser doch offensichtlichen und eigentlich nicht misszuverstehenden Bedeutung des Verses wird dieser Satz immer wieder als eine Huldigung Hitlers interpretiert, obwohl, wie Sie sehen, eine nur kurze Überlegung zum Text das Gegenteil erkennen lässt. Darüber hinaus steht ein solcher Text in der Tradition einer Paränese. Das ist eine seit der Antike gepflegte Textgattung, die in Form eines Herrschaftslobs politische Kritik und Mahnung äußert. Auch diese Einordnung entgeht dem schnellen und oberflächlichen Urteil über dieses Gedicht.

Dieses sogenannte ‚Führergedicht’ war eine Auftragsarbeit des Kulturministeriums zu Hitlers 50. Geburtstag 1939. Es ist der erste Teil eines Zyklus’ von sechs Gedichten unter dem Titel Deutschland. Der Nazi-Verdacht könnte sich eher durch ganz andere Formulierungen in diesem Texten begründen lassen. Hier greift Claudius zu Begriffen aus dem schwülstigen Vokabular der Nazis. „Heil dem heldischen Rufer! Er schreitet ehern die Bahn sonder Zaudern.“ „Wir wollen ein starkes einiges Reich“, „unsre Fahnen wallen“, wir „wollen dafür sterben“, „Deutschland lebt!“ Für sich betrachtet wirken diese Texte in ihrer Wortwahl, dem Duktus und der Haltung in der Tat als legitimierende Propaganda für die Diktatur. Aber diese Texte zum Titel Deutschland bilden einen störenden Fremdkörper in dem Gedichtband Zuhause, der mit seinem Titel sehr genau beschreibt, worum es geht: Um das private Heim und vor allem um den Rückzug auf die Gartenbank inmitten der Naturenklave.

Das im Kontext völlig unpassende Führergedicht musste Claudius nur auf Betreiben des Verlages in das Buch aufnehmen, ansonsten wäre es nicht gedruckt worden.

Man muss schon sagen, dass sowohl die Akzeptanz seines falsch gedeuteten Deutschland-Begiffs als auch das Führergedicht und dessen Veröffentlichung ein Verhalten des Autors offenbaren, das man mit einem Wort bezeichnen muss: Opportunismus.

Um es kurz zu fassen: Aus meiner Sicht war Hermann Claudius kein Nazi, aber auch kein expliziter Gegner der Nationalsozialisten. Und das lässt sich meines Erachtens nicht ideologisch, sondern vor allem biografisch erklären. Eine Begründungslinie sei hier angedeutet. Claudius war Volksschullehrer. Er erhielt ein nur kleines Gehalt, mit dem er seine Familie mit vier Kindern ernähren musste. In Hamburg lebte die sechsköpfige Familie sehr bescheiden, lange Zeit etwa in einer 3-Zimmer-Wohung, allerdings mit Garten – für Claudius lebensnotwendig. 1933 hatte der begeisterte Motorradfahrer einen schweren Unfall. Er wurde fast taub und mit seinen 55 Jahren zwangspensioniert – obwohl er das nicht wollte. Claudius konnte seinen Lehrerberuf nicht mehr ausüben und erhielt eine Pension von 5266 Reichsmark – im Jahr – zu wenig, um seine Familie mit vier Töchtern zu versorgen. Nun war das Schreiben die einzige Möglichkeit, um Einkünfte zu erzielen.

Diese Chance bot ihm die Kulturpolitik der Nazis. Nachdem jüdische und linke Schriftsteller aus der Akademie der Dichtung entfernt wurden und z.T. Deutschland verließen, war Platz für Autoren, die bislang in der zweiten Reihe der Literatur standen, u.a. Hermann Claudius. Er wurde gefördert und gehörte nun zu den renommierten Autoren auf dem literarischen Markt. Er verkaufte seine Bücher gut und erzielte einen kleinen, nie gekannten Wohlstand und einen Ruhm, der ihm fast peinlich war. Die Förderung, die Claudius durch die Kulturpolitik erfuhr, hatte ihren Preis. Für seinen neuen Status als bedeutender deutscher Dichter musste er Gegenleistungen erbringen, indem er stillhielt, wenn die Nazis seine Texte in ihrem Sinne benutzten. Das hat er gemacht. Claudius hat sogar nach dem Ende des Regimes geschwiegen, als er plötzlich mit dem Vorwurf des Nazi-Dichters konfrontiert wurde. Er hat resigniert und sich völlig in die einsame Idylle seiner Gartenbank zurückgezogen, als er gemerkt hatte, dass man mit Argumenten nicht weiterkommt, wenn man einmal im Netz der moralisch überlegenen Nazijäger strampelt.

Das Verhältnis von Claudius zum NS-Staat hat sich für mich nicht eindeutig geklärt. Ich kann Ihnen keine klare Antwort auf die Frage geben. Es gibt zwei Seiten, die sich gegenüberstehen. Ideologisch war Claudius weit weg von den Nazis. Er hatte die Haltung eines frommen Christen, geleitet von einem universalen Humanismus, für den nur das Menschliche in jedem Menschen wichtig ist. Das Menschenbild der Nazis, vor allem ihr Antisemitismus, war ihm völlig fremd und zuwider. Sein Verständnis von Deutschland als Teil eines Vielvölkerchors widersprach einem aggressiven Nationalismus. Im Gegensatz zu vielen anderen Autoren seiner Zeit, die auch nach dem Krieg noch geehrt wurden, war Claudius kein Mitglied der NSDAP, sondern ist faktisch immer SPD-Mitglied geblieben, obwohl ihn seine Genossen in ihren Reihen nicht mehr sehen wollten.

Lebenspraktisch hat sich Claudius allerdings dem Nazi-Regime angedient. Das war der Preis für den Dichter-Ruhm, den er anstrebte, und schlichtweg für das Auskommen, das er für sich und seine Familie brauchte.

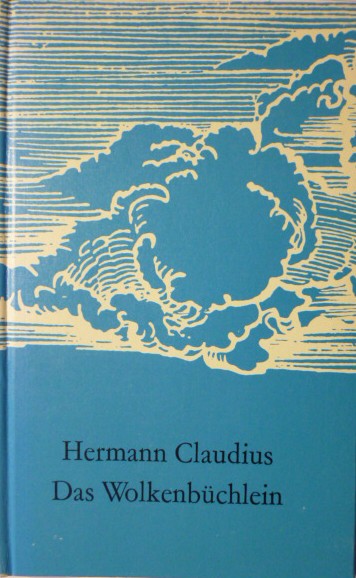

Betrachten wir noch einmal den Dichter Hermann Claudius auf seiner Gartenbank. Er schaut in die weite Natur und er blickt in den Himmel. Er wünscht sich, die Welt wie der kreisende Bussard von oben sehen zu können. Er beobachtet die Wolken. Es ist ein durchgängiges Motiv in seinem lyrischen Werk, Wolken als Impuls für Vorstellungsbilder zu betrachten. Immerhin ist ein Gedichtband, der sich ausschließlich mit Wolken und den Gedanken beschäftigt, die sie auslösen, sein erfolgreichster. Von seinem Wolkenbüchlein verkauft er über 70.000 Exemplare, für ein Lyrikbuch eine erstaunliche Zahl. Claudius‘ Blick richtet sich aber auch durch die Wolken hindurch auf die Weite des Himmels. Er war – wie er selbst betont – von Kindheit an ein Sternegucker und fühlte sich damit als Erbe seines Urgroßvaters Matthias Claudius, dessen berühmtestes Gedicht den Mond und die goldnen Sternlein feiert.

Ein goldenes Sternlein am Himmel ist der Aledbaran. Der Aldebaran ist einer der hellsten Sterne, obwohl er mit 67 Lichtjahren Entfernung von der Erde schon sehr weit weg ist. Aldebaran ist älter als unsere Sonne, 45mal so groß und 150mal so hell – deshalb ist dieser ferne Stern so gut zu sehen. In unserem System der Sternbilder bildet er das Auge des Stiers, in Persien zu Beispiel nimmt er dagegen die wichtige Position eines der vier Himmelwächter ein und repräsentiert damit eine Jahreszeit. Die 1972 gestartete Raumsonde Pioneer 10 ist auf dem Weg zum Aldebaran und wird ihn in 2 Millionen Jahren erreichen und sicherlich von Hermann Claudius grüßen.

1943 gibt Claudius einen Gedichtband mit dem schlichten Titel Aldebaran heraus.

Aldebaran? Aha, das könnte ein bedeutsamer Beleg für den Nazi-Verdacht sein. Der Aldebaran ist ein wichtiges Motiv in der rechten Esoterik, denn die Arier stammen von den Aldebaranern ab, die irgendwann in dunkler Vorzeit unseren Heimatplaneten besiedelt haben. Diese ernstzunehmende Rassentheorie von Nazis aus den 1990er Jahren bezieht sich auch auf die Esoterikerin Maria Orsic, die schon in den 20er Jahren mit dem Medium Sigrun Kontakt zu den außerirdischen Aldebaranern aufgenommen hat. Wenn nun Claudius seinen Gedichtband Aldebaran nennt, ist das ja wohl ein weiteren Beweis dafür, dass er ein Nazi-Dichter war.

Das nur nebenbei als kleiner ironischer Tipp für die Nazi-Jäger. Die Gedichte selbst erstellen jedoch eine andere Symbolik um den Stern Aldebaran.

Gleich zu Beginn des Buches schlägt Claudius eine Brücke zwischen dem nahen und dem fernen Ort. Eine Widmung gilt dem damaligen Hamburger Bürgermeister Carl Vincent Krogmann, das erste Gedicht ist eines von nur zwei plattdeutschen Texten und feiert mit dem Titel Hamborg! seine Heimat. Die Sonette pendeln also zwischen der deutschen Stadt Hamburg und dem fernen Stern am Himmel.

1943 ist Claudius auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Er ist ein bekannter Schriftsteller, verkauft seine Bücher gut. Gleichzeitig liegt auf ihm das Gefühl von Entfremdung und Einsamkeit. Claudius wähnt sich ebenso weit weg von seiner Lebenswelt wie der Stern Aldebaran von der Erde.

Glutender Aldebaran!

Fern dem Lärmen der Welt,

all ihrer ächzenden Eile

stehe ich stumm und verweile,

wie es der Seele gefällt.

Wie es der Seele gefällt,

in sich selbst sich zu runden,

ort- und stundenentbunden

ewigen Sternen gesellt.

Aldebaran wird zum Symbol für seine Weltfremdheit. Der Bussard, der über seiner Gartenbank kreist und dessen Blick von oben Claudius beneidet, reicht nicht mehr aus. Die Vogelperspektive ist noch zu nah an einer Welt, die nicht mehr die des Dichters ist. Seine Entbundenheit von Raum und Zeit findet ihren Ausdruck nur noch in den ewigen Sternen. Claudius betrachtet Hamburg und die Welt nicht mehr aus seiner Garten-Idylle heraus, sondern aus der größtmöglichen Distanz. Der einsame Dichter schwirrt im leeren Raum des Weltalls und will geduldig warten, bis sich der graue Winter dieser Welt wieder in einen hoffnungsvollen Frühling verwandelt.

Und so vereinsam ich an meinem Fenster,

als wär ich selbst ins Himmlische entwichen.

Die Welt ward grau, ein Graugewirr von Strichen.

Bald schickt der Winter seine Eisgespenster.

Ich schaue nieder vom Aldebaran,

bis sich der Wandel wieder umgetan.

Claudius beschreibt selbst den Weg vom Garten zum Stern Aldebaran als sein literarisches Programm. Der Garten wird erhöht zum himmlischen Ort einer Übersicht, die nur in Gedichten und Lieder möglich erscheint. Im Stern Aldebaran trifft lebenspraktische Weltflucht auf die Voraussetzung für reflektierendes Denken: Distanz.

Claudius entschwindet in die unendlichen Weite des Weltraums. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt seine Dichtung in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat.

Vielleicht wäre es ein schöner Gedanke sich vorzustellen, dass uns Hermann Claudius von seinem Aldebaran-Garten leicht lächelnd zuwinkt.

Mein Einblick in das lyrische Werk des Dichters Hermann Claudius hat nur eine bestimmte Perspektive verfolgt, die dabei natürlich eine ganze Reihe von Aspekten vernachlässigen musste, die ich auch hätte beleuchten können. Ich möchte meinen Blick auf den Gartenbank-Dichter mit einem Resümee beenden, das Ihnen aus meiner Sicht Antworten auf die Frage vorschlägt: Warum soll man heute noch Claudius lesen?

– Neben seiner großen Ernsthaftigkeit hatte Claudius Humor. Vor allem seine plattdeutschen Gedichte verbreiten in ihrem heiteren, fröhlichen Ton eine erfrischende Stimmung. Dieses Lesevergnügen ist in meinem Vortrag etwas kurz gekommen, aber wie freundlich der Vater und Pädagoge zum Beispiel Gedichte von Kindern für Kinder schreibt, ist auch heute noch ein großer Spaß.

– Der aktuellen Tendenz, Dialekte und Mundarten wiederzuentdecken, kann Claudius eine breite Grundlage bieten. Er hat die niederdeutsche Lyrik von dem Image biederer Heimatdichtung befreit und sowohl thematisch als auch sprachlich das Plattdeutsch als lyrische Sprache nobilitiert.

– Heute würde man Claudius als echten Hard-Core-Öko, als grünen Fundi bezeichnen. Die Natur als göttliche Schöpfung dominiert sein Denken und Schreiben. Natur ist für ihn nicht Um-Welt um dem Menschen herum, sondern ein großer Garten Gottes, in dem jedes Leben ein gleiches Lebensrecht besitzt. Seine Ehrfurcht vor dem Leben führt nicht nur zu einem genauen, zugewandten Beobachten, einem Staunen über die Wunder der Natur, sondern enthält auch den ökologischen Appell einer Bewahrung dieser natürlichen Ordnung.

– Claudius Menschenbild ist in seiner Radikalität zumindest bedenkenswert. Mensch ist für ihn ein absoluter Hochwertbegriff. Seine Formel dafür lautet: „Menschen, nur Menschen“ und nichts anderes. Diese universelle Gleichheit leugnet alle Unterschiede. Claudius widerspricht der Unterscheidung zwischen Kraut und Unkraut ebenso wie der Differenz zwischen Mann und Frau, zwischen Deutschen und Franzosen und vor allem zwischen Herrenmenschen und Untermenschen. Dabei trennt er allerdings auch zwischen der persönlichen Menschlichkeit und ideologischer Haltung, so dass er auch politisch sehr zweifelhafte Persönlichkeiten als seine Freunde bezeichnete.

– Claudius Umgang mit Entfremdungserfahrungen ist ein zeitloses Modell. Sozialen, ökonomischen, existentiellen Krisen begegnet er nahezu stoisch: Er betrachtet einen Widerstand gegen das System als aussichtslos und sucht nach Nischen für das private Glück. Dabei können Enttäuschungen allerdings auch zu einem totalen Rückzug in die Innerlichkeit führen.

– Eine direkte Konsequenz aus seinem Menschenbild ist seine Haltung als ein unpolitischer Mensch. Er sagt im Jahr 1966: „Ich bin – und schäme mich nicht, es zu sagen – kein kritischer Geist.“ Meines Erachtens zeigt aber gerade das Kapitel Claudius und der Nationalsozialismus, dass ein Dichter als Teil einer literarischen Öffentlichkeit nicht unpolitisch sein kann. Claudius hat sich während des 3. Reiches und vor allem danach geweigert einzusehen, dass sich Werk und Autor immer schon gesellschaftspolitisch positionieren müssen. Dass er das nicht getan hat, ist ihm, wie er selbst schreibt, „oft nicht gerade zum Vorteil gereicht.“

– die Biografie des Hermann Claudius ist ein zeitgeschichtlich interessanter Fall. In seinem langen Leben und Schreiben spiegelt sich die Geschichte eines ganzen Jahrhunderts. Claudius erlebte die Kaiserzeit, den Ersten Weltkrieg, die Weimarer Republik, den Nationalsozialismus, den Zweiten Weltkrieg, die Bundesrepublik. In seiner Lyrik ist zu beobachten, wie er auf die jeweiligen Zeitkontexte reagiert. An Hermann Claudius kann man auch erleben, dass der öffentliche Diskurs bis heute sehr unterschiedlich mit Kulturträgern umgeht, die sich irgendwie mit dem Nazi-Regime arrangiert haben – ob man im Nachhinein den als bedeutend geltenden Künstler auch ihre Parteimitgliedschaft verzeiht oder ob man einen ewigen Bann ausspricht, wie es im Fall des leichten Opfers Claudius der Fall war.

– ein letztes Resümee ist die Entdeckung der Gartenbank als poetischen Ort. Diesen Appell kann jeder von Ihnen ganz einfach ausprobieren. Sie brauchen sich ja nicht gleich mit dem über Sie kreisenden Bussard oder gar mit Aldebaran identifizieren. Man könnte aber dem Arrangement folgen, dass der Blick von der Gartenbank auf die Welt eine zentrale Voraussetzung für erkennende Reflexion bietet, nämlich die notwendige Distanz. Mit dem nötigen Abstand von allem kann Sie der Dichter Claudius vielleicht sogar dazu ermutigen, selbst ein Gartenbank-Gedicht zu schreiben, am besten auf Plattdeutsch.