Anlässlich der Verleihung des Klaus-Grothe-Preises gibt Hermann Claudius am 8.8.1956 dem NDR ein Interview. Er liest sein Gedicht „Bi mi“ und stellt es als Ausdruck seiner Liebe zu Hamburg dar.

Bi mi

De Grotstadt larmt. Ick sitt alleen

in min lütt Eckstuw ünnern Böhn

bi Bok un Blackfatt, Disch un Ding

in min lütt Lamp ehrn engen Krink.

Sitt heel alleen, as wat de Eer

to Föten mi en Speelball weer.

En Ball, op den de Minschen ögt

un Eer un Water deelt un plögt,

op den se fragt, op den se jagt

un een den annern plackt un plagt,

op den se rekend, schriewt un schriet

un all keen Tid hebbt, garkeen Tid

un lopt un larmt.

Man ick alleen

sitt in min Eckstuw ünnern Böhn.

Mi is so will un still to Mot,

as bör de Tid mi opn Schot

un keek mi an un nück un lach:

Lat se man all. Wi kennt uns sach.

in: Mank Muern. 3. Oplag 1920

Der Lehrer Hermann Claudius sieht aus dem Klassenzimmer heraus, wie der Hamburger Michel brennt. Das ist der Startschuss zu seiner schriftstellerischen Karriere. Das Gedicht, das er dazu schreibt, macht ihn über Nacht in Hamburg bekannt.

Er selbst beschreibt die Situation fünfzig Jahre später so:

„Von einer Klasse dieser Schule, in der ich an jenem Nachmittag Zeichenunterricht gab, sah ich am 3. Juli 1906 den Turm der großen St. Michaelis Kirche, unsern Groten Michel, dessen Riesenturmuhr mit den goldenen Zeigern unsere einzige Schuluhr gewesen war, in Rauch und Flammen aufgehen und zusammenstürzen. Abends im Bett vor dem Einschlafen kam mir das folgende Gedicht und war durch die Initiative meiner Frau Franziska schon am nächsten Tag in der Neuen Hamburger Zeitung für alle Leute zu lesen.“

In einem folgenden Gespräch mit der Redaktion der NHZ wird Claudius eine regelmäßige Mitarbeit angeboten, da das Gedicht so viel Anklang gefunden habe. Die Aufforderung des Redakteurs Dr. Davids, „machen Sie uns doch mal jeden Sonnabend so ein Gedicht für die Zeitung“, beantwortet Claudius: „Aber Herr Doktor, da brennt doch nicht jeden Sonnabend St. Michaelis Kirchturm ab.“

Dennoch kommt es zur Zusammenarbeit, aus der die ersten plattdeutschen Gedichte Claudius‘ entstehen, die dann zum Teil in seinen ersten Gedichtband übernommen werden.

De Grote Michel

3. Juli 1906

Nu noch düsse lütte Streck

un denn sünd wi an uns' Eck:

och, mien Hamborg, stolt un schöön,

denn warr ik di weddersehn

un den Groten Michel!

Midden in den dullsten Storm

dach ik an den leven Torm.

Och, mien Hamborg, in de Feern

dat' s dien Teken, dat's dien Steern,

de Grote Michel.

„Jan, kumm gau! Kiek röver, Jan!

Glööv, dat ik nich kieken kann.

Düt 's de Eck, de Luft is kloor -

man ik warr em nidı gewohr,

den Groten Michel!”

Dunnersdag? Wi stiert uns an!

Schippsjung, Käppen, Stüermann.

Stüerboord dor schreeg dat her:

„He hett brennt! He steiht nich mehr,

de Grote Michel!”

Alltohoop benaut to Sinn

fohrt wi wieder habenin.

Över Hamborg liggt de Sünn,

söcht un kann em nich mehr finn'n,

den Groten Michel!

1912 erscheint sein erster und vielleicht bedeutendster Gedichband, „Mank Muern“. Die fünf Auflagen bis 1971 hat Claudius immer wieder verändert und ergänzt.

Fierawend in‘ Haben

Wedder’n Damper! Wedder’n Troß:

Luter Lüüd vun Blohm un Voß!

Swaar swaar, swatt in’t Gesich’

stampt dat över de Lannungsbrüch.

Wecke hebbt Iel un drängelt sik vör

De Kaffeetänk klötert achter jem her.

Weck, de smökt en Piep Toback,

maakt mankdör en lütten Snack:

„Kuddl! Hein! Bi Teetje Smidt

dar nehmt wi noch en Lütten mit!“

Baven kickt de Avendsünn

in de lesten Finstern rin.

Ünnen ut dat Water stiggt

hier en Lücht – dar en Lücht.

Rook un Dunst un Suus un Bruus …

All na Huus! – Na Hus! –

De Fabrikschossteen

Ick bün de Baas! Min Buuk is rund!

Un miene Lung’n, de sünd gesund!

Ha! Wat de Heven kann, kann’k ok:

as Wulken treckt mien swatte Rook!

Ick kiek ümher un stah un paff.

Un all de annern rackt sik af

un böört un sleept un sweet sik möör.

Ik fleit: un all’ns löppt to mi her!

Ik tuut: un allens löppt torüch,

Un jümmer bleker in’t Gesich’,

so witt, so bleek. Mi is to Moot:

as drünk ik jem ehr rodes Bloot.

Maakt nix! Dat smeckt mi goot!

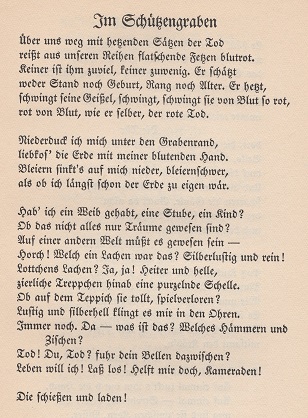

Sein zweiter Gedichtband, „Hörst du nicht den Eisenschritt“, erschienen 1914, ist geprägt von der Erfahrung des Weltkrieges. Der Soldat Claudius ist einerseits Teil des Zeitgeistes, der nationalistisch den Krieg als vitalistische Erfahrung feiert, andererseits ernüchtert vom Leid und Tod an der Front.

Mobilmachung

Riesenschwingen schwirren, singen

über uns. Nach Atem ringen

wir. Den Blick ein Grauen

hindert, himmelwärts zu schauen.

Horch! Und immer näher dringen

schwirrend diese Riesenschwingen.

Aber da, fühlst du nicht eigen

durch dein Blut ein starkes Steigen?

Kam es aus der Erde Schoße?

Eine ungeahnte große

Stille ward.

Das Schwingenbeben

über uns wart sichres Schweben.

Hingegeben

schauen wir. Und Hand in Hand

fühlen wir’s wie heißen Brand,

daß wir dich erst heut erkannt,

heiliges, deutsches Vaterland.

Mit Unterbrechungen ist der Soldat Claudius von 1915 bis zum Ende des Krieges in Nordfrankreich und kurz in Litauen stationiert. Seine erneute Einberufung nach einer Verletzung soll aufgrund seines kriegskritischen Buches „Menschen“ erfolgt sein.

Aber dennoch zeigt der Gedichtband „Licht muss wieder werden“ aus dem Jahr 1916 weiterhin eine Ambivalenz zwischen vaterländischem Kämpferpathos und nüchterner Analyse des Krieges und der erklärten Kriegsbegeisterung.

Der Friede blies in die hohle Hand.

Sie aber sind vorübergerannt,

die Menschen, Krieg in den Ohren.

Seine liebliche Weise verloren

irrt über Heide und Sand.

Und mitunter hab ich dennoch ein heimlich Herzschlagen nach dir,

Krieg.

Dem Tode hart an die Brust zu treten

und zu sagen: hier bin ich!

Es geht ein Locken wie fernes Glockengeläut,

Lande zu schauen, die ich nie gekannt,

mitzubluten im Blute der Millionen,

mitzuliegen auf hochgeschichteten Leichenhügeln,

die stumme, große Gebärde:

siehe da: Menschen!

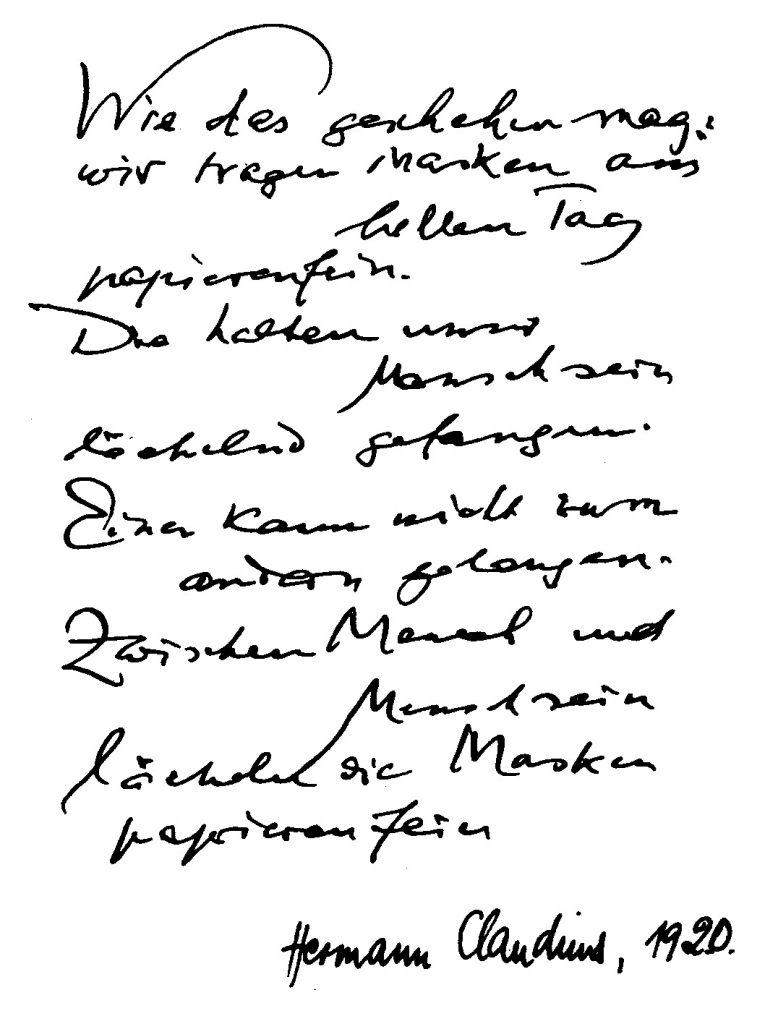

1920 schreibt Hermann Claudius ein Gedicht mit immer wiederkehrender Aktualität:

Die Masken

Wie das geschehen mag:

Wir tragen Masken am hellen Tag

papierenfein.

Die halten unser Menschensein

lächelnd gefangen.

Einer kann nicht zum andern gelangen.

Zwischen Menschen- und Menschsein

lächeln die Masken

papierenfein.

Druckversion aus:

Lieder der Unruh, 1920

Die Seite musenblaetter.de präsentiert mitunter Gedichte in einer Text-Bild-Kombination. Für Frank Becker erscheint kaum ein anderes Gedicht als „An den Schlaf“ passender zu der Lithographie von Martin Rybacki (www.martinrybacki.de).

Foto © Frank Becker, Quelle: www.musenblaetter.de

An den Schlaf

Schlaf, du süßer Trost der Nacht,

komm zu mir gegangen,

laß die dichten Schleier sacht

seiden mich umfangen.

Lösche meinen letzten Sinn,

Sehnen, Süchte, Sorgen.

Trag mich über´s Traumland hin

in das bessre Morgen.

In: Der ewige Tor (1928)

…

…

In einer sehr schön gestalteten Ausgabe erscheint 1922 „Krup ünner“ (Krauch unter). Der Pädagoge Claudius schreibt Kindergedichte, die der Maler Theodor Herrmann kindgerecht illustriert.

…

…

Hermann Claudius lernt im Januar 1917 an der Westfront Hans Grimm kennen. Die gemeinsame Kriegskameradschaft begründet eine lebenslange Freundschaft – trotz politischer und weltanschaulicher Differenzen. Grimm schreibt, dass beide „geistig auf sehr verschiedenem Wege aus dem Kriege herausgekommen“ seien, Claudius „als Genosse und lachend ‚ebertgläubig'“, Grimm selbst dagegen „zur bitteren völkischen Unbedingtheit gehärtet.“ Er berichtet von einer Episode aus dem Krieg. Grimm ärgert Claudius‘ Offizierskritik und unterstellt politische Gründe: „Mir ist die von Herkunft jüdisch-marxistische Offiziersabneigung unter deutschen jungen Männern das empfindlichste Erlebnis der Soldatenzeit gewesen.“

Mit seinem Buch „Volk ohne Raum“ wird Grimm 1926 schlagartig berühmt. Der Roman ist ein großer Verkauferfolg, der Titel wird zum Schlagwort nationalistischer Expansionspolitik. Seinen prominenten Namen nutzt Grimm, um Claudius zu protegieren. 1932 gibt er unter dem Titel „Meine geliebten Claudius-Gedichte“ eine Gedichtauswahl des, wie er sagt, „wahrscheinlich stärksten deutschen Lyrikers unserer Zeit“ heraus. Das Unternehmen gelingt: Der Freundschaftsdienst macht Claudius zu einem anerkannten Dichter.

Zitate aus dem Vorwort von Hans Grimm.

Wohin wir immer wandern

Wohin wir immer wandern ‑

zu Roß, zu Schiff, im Schritt:

von einem Ort zum andern

wir nehmen uns selber mit.

Und jeder Ort wird schuldig.

Und jeder wird zur Qual.

Die Erde ist geduldig

und trägt es tausendmal.

Wir möchten es ergründen

und sinnen tief und schwer.

Doch ehe wir es finden,

da sind wir schon nicht mehr.

Was also willst du eilen?

Ein jeder Ort bist du.

So lern es, zu verweilen.

Und kehr dir selber zu.

aus: Hans Grimm: Meine schönsten Claudius-Gedichte (1933)

Im Juni 1933 wird Claudius in die bereinigte ‚Akademie der Dichtung‘ aufgenommen, die nur noch parteiaffine Schriftsteller duldete. Die Förderung durch die nationalsozialistische Kulturpolitik verschaffte Claudius erstmalig Einnahmen aus seinem Schreiben.

Seine eigene völkische Haltung, die jedoch eher heimatlich motiviert war, ließ Claudius als Nazi-freundlichen Dichter erscheinen.

Ebenso wie in seiner Erfahrung im Ersten Weltkrieg stand Claudius vor einem existentiellen Widerspruch: Mit den geringen Pensionsmittel nach seinem Ausscheiden aus dem Schuldienst 1934 konnte er seine Familie mit vier Töchtern nicht ernähren und war angewiesen auf die Einnahmen durch das Schreiben. Auf der anderen Seite musste er akzeptieren, dass die Nazis die Deutungshoheit über sein Werk übernahmen und seine Texte für ihre Zwecke instrumentalisierten, so sein eher sozialdemokratisch grundiertes Lied „Wann wir schreiten Seit‘ an Seit‘.“

In einem Text aus dem Gedichtband „Daß dein Herz fest sei“ (1935) reflektiert er seinen Zwiespalt. Auch das titelgebende Gedicht lässt sich in diesem Kontext verstehen.

In beiden Texten wird deutlich, dass für Claudius die Verankerung im christlichen Glauben höher steht als die Sorge in alltäglichen und politischen Problemen.

Ich habe so oft

nach Licht und Raum begehrt –

nun bin ich fast erschrocken,

daß man mich ehrt.

Daß man vor allem Volke

mich erhöht.

Ich falte meine Hände

wie zum Gebet.

Daß meine Seele vor Gott

einsam sei,

daß sie nicht willig werde

dem Taggeschrei.

Es kommt der Abend, es gehen

Baum und Vogel zur Ruh.

Der Tag hat ausgesungen.

Seele, bleibe du!

Daß dein Herz fest sei,

das ist das Eine,

daß dein Mund spreche,

wie er es meine.

Und daß du mit deinem

Herrgott ins Reine

gekommen.

Sonst kann dir nichts frommen,

und ob es auch scheine.

Ein Gedicht wie „Du mußt an Deutschland glauben“, das Claudius 1936 veröffentlichte, erleichterte den Nazis natürlich das Unterfangen, Claudius zum Stichwortgeber ihrer nationalistischen Politik zu machen.

Doch trotz aller Nähe, die Claudius durchaus zur ‚Bewegung‘ zeigte, verweist er immer wieder auf die Macht, die über allem menschlichen Führertum steht: Gott.

Hier steht Claudius in paulinischer Tradition, der seine Aufforderung, der Obrigkeit untertan zu sein, unter die Bedingung stellt, dass sie „Gottes Dienerin“ sein müsse (Röm 13, 4).

Du mußt an Deutschland glauben

Du mußt an Deutschland glauben,

so fest und klar und rein,

so wie du glaubst an die Sonne,

den Mond und den Sternenschein.

Du mußt an Deutschland glauben,

als wäre Deutschland du,

so wie du glaubst, deine Seele

strebe dem Ewigen zu.

Du mußt an Deutschland glauben,

sonst lebst du nur dem Tod.

Un mußt mit Deutschland ringen

bis an das Morgenrot.

Du mußt an Deutschland glauben,

daß es das Deine sei

und daß es nicht vergessen,

was Gott ihm zugemessen.

Daß es das Eine sei!

Und weiter wachsen Gott und Welt 1936

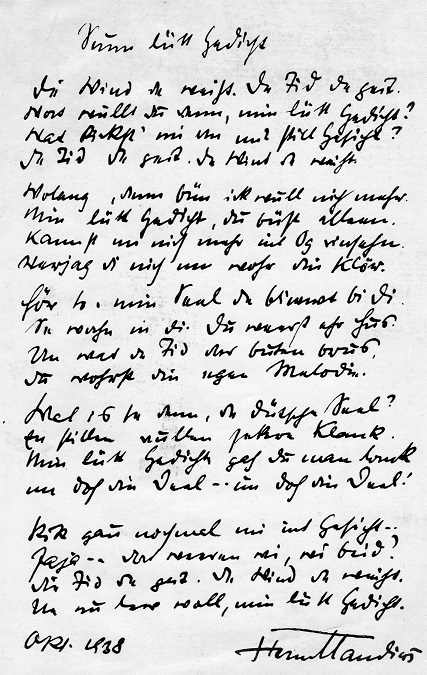

Dass Claudius etwas ganz anderers meint als die Nazis, wenn er von „Deutschland “ spricht, spürt man am besten in seinen niederdeutschen Gedichten. Schon allein n der Sprache seiner nordeutschen Heimat findet „de dütsche Seel“ ihren Ort in der lokalen Naturverbundenheit und im Klang der Lyrik – nicht aber im militanten Chauvinismus.

Sunn lütt Gedicht

De Wind de weiht. De Tid de geit.

Wat wullt du denn, min lütt Gedicht?

Wat kickst‘ mi an mit still Gesicht?

De Tid de geiht. De Wind de weiht.

Wolang, denn bün ick wull nich mehr.

Min lütt Gedicht, du büst alleen.

Kannst mi nich mehr int Og rinsehn.

Verjag di nich un wohr din Klör.

Hör to, min Seel de bliwwt bi di.

Se wahn in di. Du weerst ehr Hus.

Un wat de Tid dar buten brus.

Du wohrst din egen Melodie.

Wat is se denn, de dütsche Seel?

En stillen vullen sekern Klank.

Min lütt Gedicht, gah du man lank

un doh din Deel – – un doh din Deel!

Kik gau nochmal mi int Gesicht – –

Jaja – – da weeren wi, wi beid‘.

De Tid de geit. De Wind de weiht.

Un nu lew woll, min lütt Gedicht.

Okt. 1938 HermClaudius

in: Mitteilungen aus dem Quickborn.

Hamburg 1938. 32.Jg Nr.1/2. S. 8

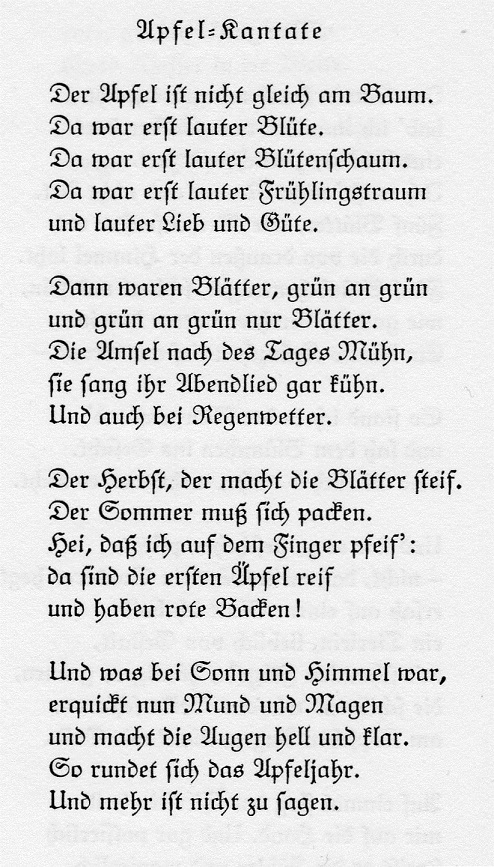

Die „Apfelkantate“ ist ein passendes Beispiel für die Nähe von Hermann Claudius zu seinem Urgroßvater Matthias in ihrer Naturverbundenheit. Machen Sie den Test und googlen Sie die „Apfelkantate“: In den meisten Fällen wird das Gedicht Matthias Claudius zugeschrieben, gedichtet hat es aber Hermann und veröffentlicht in dem Band „Jeden Morgen geht die Sonne auf“ im Jahr 1938.

1953, in dem Band „Zehn Gedichte und wie sie wurden“, erklärt der Autor die Entstehungsgeschichte des Textes. Er ergänzt hier eine Stophe zwischen der dritten und vierten, die nicht in der Erstveröffentlichung enthalten war, „weil ich sie selber wieder vergessen hatte, als das Buch in den Druck ging“. Sie lautet so:

Und haben Backen rund und rot

und hängen da und nicken.

Und sind das lichte Himmelsbrot.

Wir haben unsere liebe Not,

dass wir sie alle pflücken.

Im Mai 1939 unternimmt Claudius mit seiner Frau eine vom Kultusministerium gesponserte Reise nach Italien. Er spricht von einer Sehnsucht nach der Ruhe der Antike, „je unruhiger sich die Zeit anließ“. Doch neben seinem Kulturtourismus der Antike in Vendig und Neapel genießt das Paar auch den Strand in Sizilien. In Rom kommt er mit Giuseppe Gabetti (1886-1948) zusammen, einem italienischen Germanisten, der das 1932 gegründete Italienische Institut für Germanische Studien leitet und als Claudius‘ Gastgeber fungiert. Gabetti sollte zuvor ein deutsch-italienische Kulturabkommen vermitteln, das aber scheiterte. Claudius hat ihn 1938 kennengelernt, als Gabetti am Lippoldsberger Dichtertreffen teilnahm. Nach einer Lesung in der Villa Sciarra, dem Sitz des Instituts, entstand ein Gedicht.

…

Seminario Tedesca

Im weiten Garten

der Villa Sciarra

jenseits des Tiber

an der Via Nicola Fabrici

stehen die Pinien steil und stumm,

Zedern ragen, und dunkle Zypressen

hocken in Gruppen

geheimnisvoll.

Vom rötlichen Marmorrand der Terrasse

hebt sich ein Pfau,

reckt seinen schillernden Hals

und gibt klagenden Schrei.

Gilt es denen,

die einst gesichert hier hausten?

Aber ihr Geist ist verweht.

Er gibt keine Antwort.

Mittäglich glutet

die Sonne.

Und eine reife Orange

rollt aus dem Laube.

Arbeit und Vergnügen verknüpfen sich offenbar harmonisch. Claudius schreibt in seiner Autobiografie dazu: „Gabetti wollte uns danach ein Stück echtes Italien zeigen, wie es seit Jahrhunderten sich nicht verändert hatte, und führte uns in die Osteria la Cisterna.“

Die Gaststätte ist bis heute erhalten, sie fungiert nur unter dem neuen Namen Da Carlone.

Osteria La Cisterna

Wir saßen und aßen.

Und hoben die Gläser und tranken.

Und der rote Chianti war gut.

Und wir gaben je einen Doppel-Lire

dem Alten,

der mit verträumten Augen

seine Geige strich.

Gabetti aber erzählte.

Und wann immer ein Name fiel

von vollem Klang

– schon deckte manchen von ihnen das Grab –

hoben wir wieder das Glas

und tranken einander zu.

Und der Alte

geigte.

Und der Chianti war gut.

Osteria La Cisterna – Salute!

…

Am Ende des Gedichtzyklus‘ „Italienfahrt“, veröffentlicht in „Zuhause“ (1940), kommt Claudius zur vertieften Erkenntnis seiner Heimatverbundenheit. Zu Hause ist es doch am schönsten. „Meine Seele ist zu Haus im Norden. / Dessen bin ich ganz hier inneworden.“ In guter literarischer Tradition wiederholt er die Einsicht eines Novalis: „Wo gehn wir denn hin? Immer nach Hause.“

..

..

1938/39 entstanden zwei der berühmtesten Claudius-Gedichte. Vertont sind beide zu Volksliedern geworden. Das „Hirtenlied“ fand Einzug in das evangelische Gesangbuch.

Hirtenlied

Wisst ihr noch, wie es geschehen?

Immer werden wir’s erzählen:

wie wir einst den Stern gesehen

mitten in der dunklen Nacht.

Stille war es um die Herde.

Und auf einmal war ein Leuchten

und ein Singen ob der Erde,

daß das Kind geboren sei!

Eilte jeder, dass er’s sähe

arm in einer Krippe liegen.

Und wir fühlten Gottes Nähe.

Und wir beteten es an.

Könige aus Morgenlanden

kamen reich und hoch geritten,

daß sie auch das Kindlein fanden.

Und sie beteten es an.

Und es sang aus Himmelshallen:

Ehr sei Gott! Auf Erden Frieden!

Allen Menschen Wohlgefallen,

welche guten Willens sind!

Immer werden wir’s erzählen,

wie das Wunder einst geschehen

und wie wir den Stern gesehen

mitten in der dunklen Nacht.

1939 vertont von Christian Lahusen, Ev. Gesangbuch Nr 52

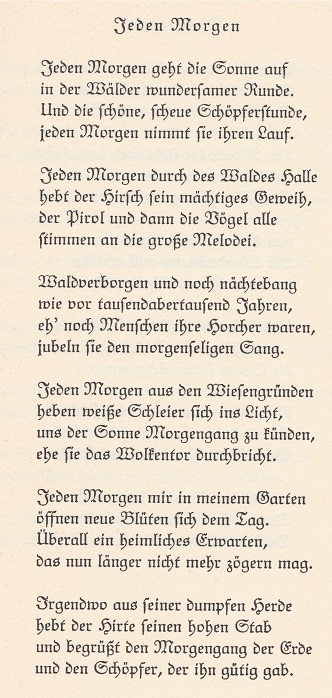

Das Gedicht „Jeden Morgen geht die Sonne auf“ wurde von dem Komponisten Karl Marx (1897-1985) vertont und in zahlreiche Liederbücher übernommen, meist jedoch nur mit den Strophen 1, 2 und 4, zudem in veränderter Reihenfolge. Hier ist das Eingangsgedicht des gleichnamigen Bandes aus dem Jahre 1938.

Viele Gedichte kreisen um die Bereiche Natur, Glauben, heimatliche Identität – auch als Antwort auf politisch aufgeladene Zeiten. Gerade im Krieg erinnert Claudius an seine christliche Lebensbasis.

Gebet

Komm zu uns, Gott, zu dieser Frist,

weil alles andre eitel ist.

Gib Mut und Kraft, zu Dir zu stehn,

auf daß wir nicht in Schmach vergehn.

Du gabst uns doch von Dir ein Teil.

Und gabst es doch zu unserm Heil.

Was ist es nun, daß wir so weit

von Dir gewichen in der Zeit?

Was ist es nun, daß wir so klug

ersticken zwischen List und Lug?

O, nimm die Klugheit von uns fort

und weis‘ uns wieder unsern Ort:

Wo Dein Odem gehet um.

Mach uns wie die Blumen stumm.

Laß uns wie die Blumen schöne

hell in Deinem Lichte stehn.

Die aus Deinen Händen kam,

mach die Erde friedesam.

Vater unser, Vater mein,

laß uns Deine Kinder sein!

Führ‘ uns aus dem Acker Zeit

in den Garten Ewigkeit!

Zuhause, 1940

Vor allem seine plattdeutschen Gedichten sind von Alltagsbeobachtungen geprägt und zeigen einen heiteren Ton. Oftmals stellt der Lehrer Claudius dabei Kinder und ihre Sicht der Welt ins Zentrum, so in seinen Bänden „Bodderlicker, sett di!“ oder in dem erfolgreichen „Hamborger Kinnerbok“. Beide enthalten das Gedicht „Radio“.

Radio

Wo geit’t blots an:

Vadder het en Kassen kofft,

de snacken kann -.

He steit op’t Schapp,

as en anner ok.

Vadder makt: Tipp –

Un denn as nich klok,

denn speelt he mit’nmol Vigelin un Fleit,

as weer dat so ut de Luft herweiht.

Un denn snakt en. Un denn snackt twee.

Un denn ward dat en grote Snackeree.

Mal snackt en Mann. Mal snackt en Fro.

Un ümmer heet se Radio.

Un awends, wenn ick slapen schall,

denn makt se richtig eerst Krawall.

Mit Brummbaß, Trummel und Trumpett,

dor speelt se all‘ denn üm de Wett.

Dat larmt un zakereert as dull.

Dat ganze Hus is dorvun vull.

Man ümmerto – man ümmerto –

För Vadder hewwt se Angst – jo – jo —

He drückt mal eben op’n Knop —

foorts holt se op.

aus: Bodderlicker, sett di! (1930)

Immer wieder schreibt Claudius Sonett-Zyklen.

Der Gedichtband „Aldebaran“ aus dem Jahr 1943 enthält ausschließlich Sonette.

Ich träume einen Traum für mich allein.

Und keiner soll von diesem Traume hören.

Und keiner soll in diesem Traum mich stören.

Ich will der große stumme Träumer sein.

Die Welt verblaßt mit ihrem Lärm und Schein.

Und eine Güte will mich schier betören,

als ob wir Menschen wieder Brüder wären

und müßten Schwestern uns und Brüder sein.

Und Gott der Vater geht durch seinen Garten.

Und alle stehn wir da im Feierkleid.

Und wo Er schreitet, wandelt sich das Leid,

Und selbst die Steine, die am Wege harrten,

sie leuchten auf von Seiner Güte Schein . . .

Laßt mich der große stumme Träumer sein – – –

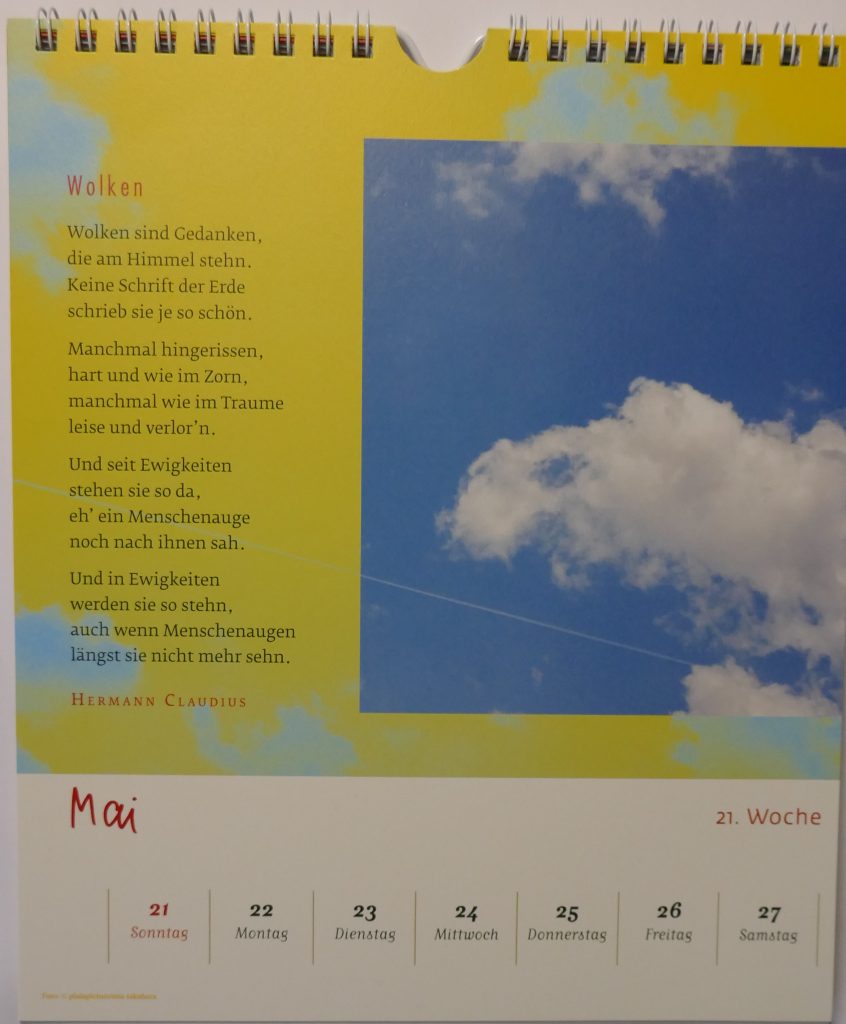

Der sehr erfolgreiche Band „Das Wolkenbüchlein“ aus dem Jahr 1948 (die erste Auflage wurde 62tausendmal gedruckt) enthält 55 Gedichte, die alle den Blick in die Wolken in lyrische Reflexionen übersetzen. Diese archaische Perspektive, die Neigung des Kopfes nach oben, ist eine zeitlose menschliche Geste, die bis heute Einsichten verspricht, wie ein Kalenderblatt für das Jahr 2023 belegt.

Hermann Claudius versteht die Natur als Schöpfung Gottes. Geradezu pantheistisch spiegelt sich das Transzendente in jedem natürlichen Detail. Die lyrische Naturbeobachtung, das literarische Staunen über die Wunder der Natur sind somit zugleich eine Art Gebet.

GEDULD

In meines trauten Gartens Rund

verdrießt mich keines Menschen Mund.

Denn Blatt und Blüte von Natur

sie schwatzen nicht, sie wachsen nur.

Sie wachsen nur und geben Ruh.

Mit Andacht schau ich ihnen zu.

Geduld, ihr schnellen Augen mein!

Was innen will, geht langsam ein.

Und horch, mein Ohr, wie’s heimlich klingt,

wenn aus dem Busch die Amsel singt.

Und geht’s dem Ohr wie dem Gesicht:

sie horchen und verstehen’s nicht.

Geheimnis hier, Geheimnis dort.

Ist gar ein wunderlicher Ort.

Und ist kein frömmeres Gebet,

als wenn ein Baum in Blüte steht.

In meiner Mutter Garten, 1953

Der Begriff „Heimat“ spielt in Claudius‘ Werk eine große Rolle. Heimat bedeutet jedoch mehr als nur den Ort der Herkunft. Sie ist zugleich ein existentieller Sehnsuchtsort, der Wunsch nach einem erfüllten Leben und kritisches Reflexionsmedium der Gegenwart. Heimat ist der metaphorische Ort des unvergänglichen Kerns des Menschen, seiner „Seele“.

Wer die Heimat noch hat,

blieb das Kind in der Seele.

Ihre Steine am Weg

streichelt er mit der Hand.

Wer die Heimat verlor,

geht auf tönernen Füßen.

Wohl ist der Acker gepflügt,

aber er atmet ihm nicht.

Und auch Sonne und Mond

sind ihm nicht mehr Gefährten.

Und die Sterne der Nacht

wandern fremd über ihm.

Nur uralt der Granit

zeugt von der ewigen Wandrung.

Lehne dich an ihn und sei

deiner Seele gewiß!

Töricht und weise, 1968

Der 96-jährige Dichter findet ein passendes Bild für seine Lebenshaltung, die in der Verschränkung von Naturerlebnis, christlichem Glauben und heiterem Gottvertrauen ihr Fundament erhält.

Es kommt selten vor

– ich sag es dir leise ins Ohr –

mein lieber G o t t hat

H u m o r .

Wenn ich so sitze und weiß nicht, was,

läßt Er zum Spaß

einen Brummer mir auf die Hand

sich setzen

und hat Sein Ergetzen:

ob ich weitersinne oder

den dicken Brummer betrachte –

sachte,

ohne die Hand zu rühren:

seine roten runden Augen,

seine haarigen Beine

– sechse, nicht zwei! –

und die glitzernden Flügel dabei

und das leise Vibrieren von ihm

auf meiner Haut – – –

Langsam Werde ich mit dem dicken Brummer

vertraut – – –

– – – – – –

Ich sagte es dir leise ins Ohr

– es kommt selten vor –

mein lieber G o t t hat

H u m o r .

Unterm weißen Haar, 1974

Die Bild-Zeitung veröffentlicht am 10.9.1980 ein Gedicht von Hermann Claudius – natürlich sein letztes vor seinem Tod „in den Armen seiner Frau“.

Das Ungeheuer Stille

um mich her

und in mir auch,

der selbst die Stille

ist,

die mit mir ziehen

wird

an einem Tag,

mein letzter Tag.

Ich gehe willig heim.

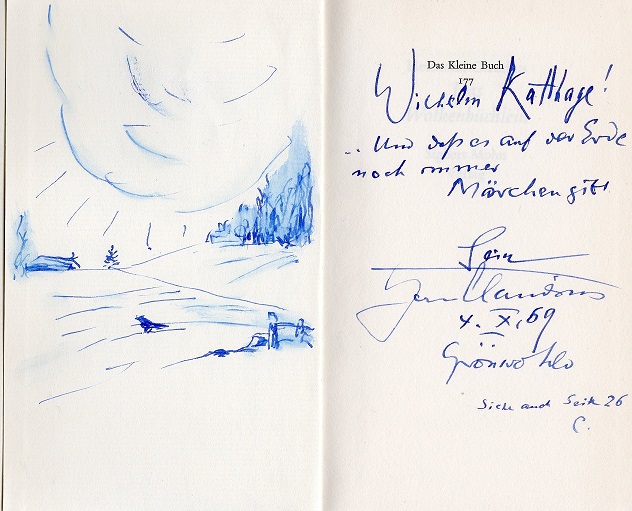

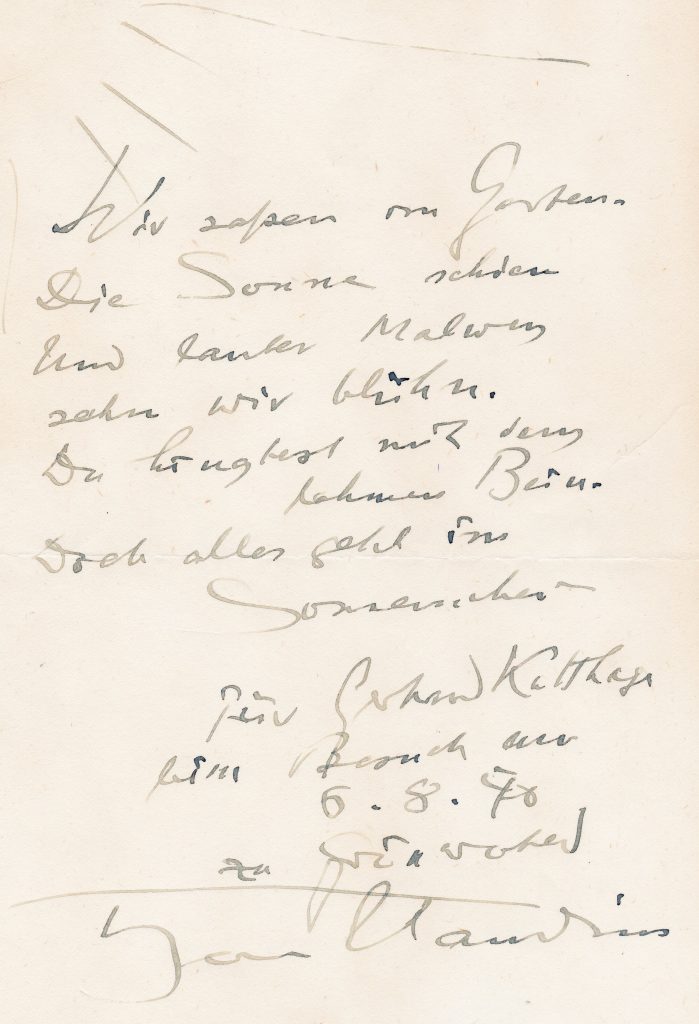

Im August 1970 besucht Wilhelm Katthage mit seiner Familie Hermann Claudius in Grönwohld. Für den Sohn (den jetzigen Webmaster dieser Seite), der mit einem gebrochenen Bein in Gips anreist, schreibt Claudius exklusiv ein Gedicht (inklusiv dichterischer Freiheit in der Rechtschreibung):

Wir saßen im Garten

Die Sonne schien

Und lauter Malwen

sahn wir blühn.

Du hingtest mit dem

lahmen Bein

Doch alles geht im

Sonnenschein –